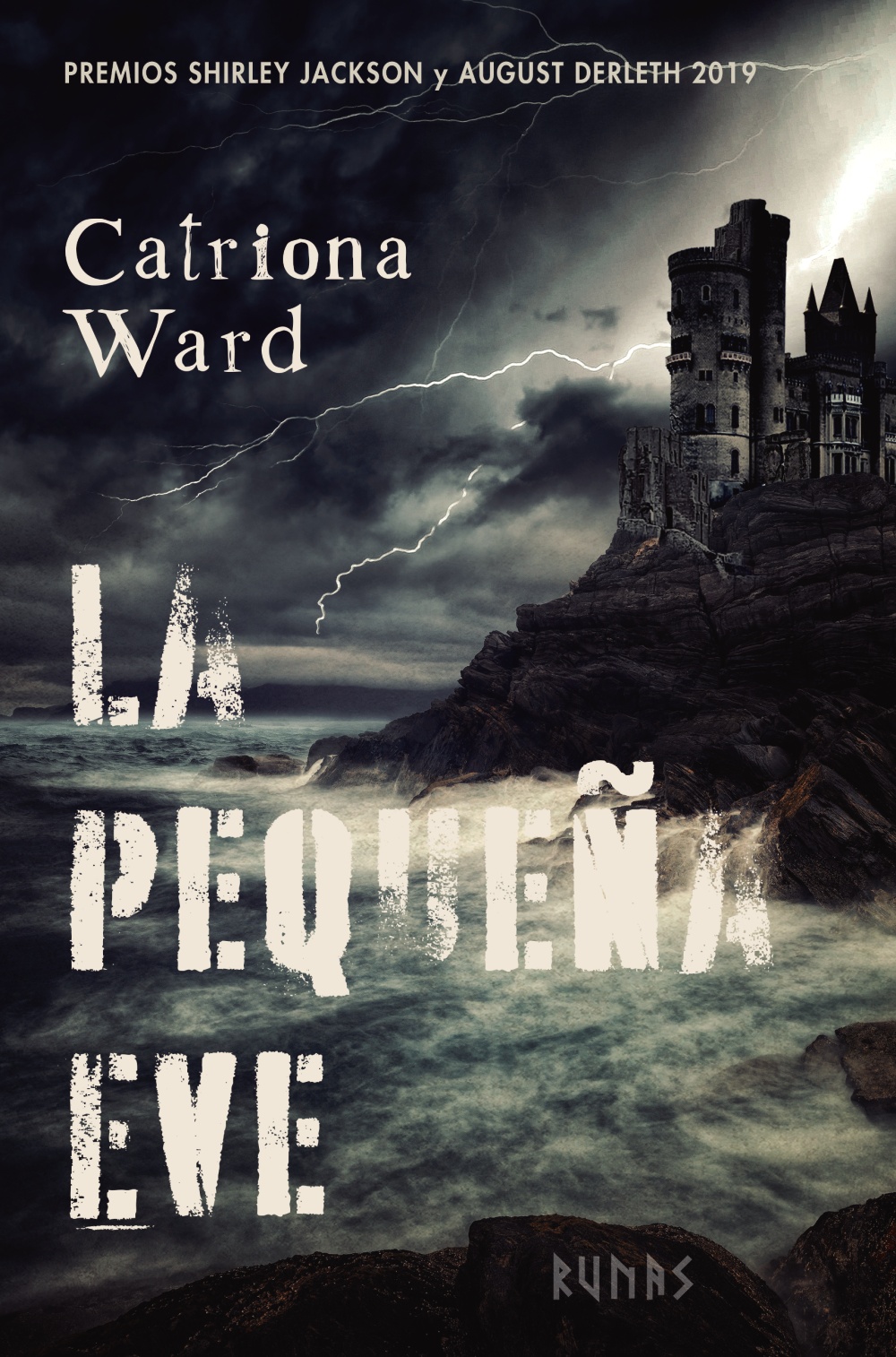

La nueva novela de Catriona Ward llega esta semana a nuestras librerías y gracias al sello fantástico Runas hoy os traemos en exclusiva un primer adelanto de la misma. La autora norteamericana que nos atrapó en sus redes narrativas con el adictivo thriller de misterio La casa al final de Needless Street regresa ahora en nuestro idioma con La pequeña Eve, una historia de horror gótico y misterio que nos traslada hasta una pequeña y extraña comunidad en un lugar remoto de Escocia a principios del siglo XX.

La pequeña Eve se publicó en inglés en 2018 y gracias a ella Ward ganó el Premio Shirley Jackson ese mismo año y el premio August Derleth a la mejor novela de horror de los British Fantasy Awards en 2019. La novela se publica en español este 26 de mayo gracias al sello Runas, con la traducción de Cristina Macía, en formato tapa blanda con solapas con una extensión de 272 páginas. Se podrá comprar en librerías desde este jueves por 21,95 euros y en formato digital por 11,53 euros. A continuación tenéis la sinopsis oficial de la novela, pero os recomendaría leer el adelanto de este primer capítulo sin saber nada para disfrutarlo más. U horrorizaros más, que para este caso es lo mejor.

LA PEQUEÑA EVE: SINOPSIS

«¿Dónde está Evelyn? Ah, ya me acuerdo. Nos quitó los ojos.»

Día de año nuevo, 1921. Siete cuerpos mutilados aparecen en un antiguo círculo de piedras en Altnaharra, una remota isla escocesa. Son «los Niños», miembros de un culto gobernado por una sádica figura a quien llaman «el tío». La única superviviente, Dinah, afirma que los ha asesinado Eve, que se habría ahogado al intentar escapar. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la historia de Eve y Dinah hasta la masacre, va surgiendo una verdad más oscura y extraña.

La isla es todo lo que los Niños conocen, el tío no permite ningún contacto con el mundo exterior. Pero el mundo está en guerra y alcanza incluso a la solitaria comunidad de Altnaharra.

CAPÍTULO UNO

Dinah

1921

Mi corazón es un pasillo oscuro flanqueado por hileras de tarros relucientes. Cada uno tiene algo flotando dentro. El pasado, conservado como en espíritu. Ahí está el olor de la hierba y el mar; ahí, el traqueteo de las ruedas por un sendero irregular; ahí, el pico amarillo intenso de una gaviota. La sensación de la sangre al secarse en mi mejilla al viento. Abel cuando lloraba por su madre. La mano de mi tío sobre mí. Plata sobre la clavícula blanca. La conciencia de la pérdida, que llega de pronto como un golpe en el corazón o en el estómago, y solo después viaja hasta la mente.

También está ella, claro. Evelyn. Entre las hileras, tras el cristal, flota en el aire de la penumbra. No la busco. Me va en ello la vida.

Después de todo, y contra todo pronóstico, se me ha concedido una oportunidad. Una vida. Da igual qué vida. Tengo gente que depende de mí y yo de ellos. Da igual quiénes sean.

Estoy llena de recuerdos. Tengo que hacer sitio en el pasillo oscuro. Así que me deshago de él. Te lo entrego. Hoy es el día en el que me convierto en lo que soy.

***

La mañana del 2 de enero de 1921, el silencio despertó a James MacRaith. La tempestad que había azotado la costa tres días seguidos se había calmado. Los tordos y los ampelis piaban en los abedules que bordeaban la angosta calle empedrada de Loyal. Eran las seis y media, y allí, en el norte, aún faltaban horas para el amanecer.

Jamie tenía veintiocho años, gozaba de buena salud y nunca se había casado. Se vistió a la luz de la vela frente al cuadradito de cristal colgado de la pared sobre la cómoda de cajones. Camiseta, gruesos calcetines de lana con polainas, el cuello de la camisa de algodón cerrado con un pañuelo color rojo vivo y un chaleco de pellejo de oveja que despedía un intenso olor a lanolina. Sacó espuma como pudo de un trocito de jabón y afiló la navaja. Se colocó el artilugio dental que rellenaba el hueco de la mandíbula superior con un incisivo y un canino. Había perdido aquellos dientes en una explosión, en Francia. Por último, se puso con esmero los gemelos que le había legado su padre. Eran de plata batida con incrustaciones de marfil cada vez más amarillento. A Jamie MacRaith le habían gustado muchísimo desde siempre. Cuando los tenía en la mano, sentía la oscilación de una trompa larga, el paso ponderoso de unas patas sobre la tierra polvorienta, le llegaba el aroma del hibisco en flor. Los gemelos también le recordaban la muerte de su padre.

En el piso superior de la casita había dos dormitorios. Uno era el de Jamie. El otro había sido el de su padre y estaba desocupado. A veces seguía oyendo a su padre moverse por allí.

Jamie se comió unos albaricoques en conserva que sacó de un tarro. Fumó cigarrillos Woodbine mientras bebía un té bien cargado. Untó con mantequilla dos trozos de pan blanco y espolvoreó azúcar por encima para después envolverlos con cuidado en papel encerado y metérselos en el bolsillo de la chaqueta para comer más tarde. Leyó unas pocas páginas de Tarzán y los hombres hormiga, de Edgar Rice Burroughs. En aquella historia, una raza de personas diminutas hacía prisionero a Tarzán para que trabajara como esclavo en las minas. A Jamie MacRaith le gustaba leer, sobre todo historias de aventuras y asesinatos. Los otros libros que tenía en préstamo de la biblioteca ambulante aquel día de enero eran El misterioso caso de Styles y un manual de instrucciones para construir un motor de carburación.

Jamie cerró la puerta de la casita y escondió las llaves en un montón de tejas que tenía junto a la puerta trasera. En Loyal nadie había cerrado la puerta hasta hacía tres años, cuando fue asesinado el padre de Jamie MacRaith. Fue a buscar a Bill, el poni, al cercado que había tras el gallinero. Las crines alborotadas de Bill estaban salpicadas de cristales de hielo.

Loyal, el pueblo, es una calle bordeada de casas encaladas, en la costa norte de Gran Bretaña. Allí se establecieron en el siglo XIX los escoceses de las Tierras Altas que huían de la sangre y el fuego de las Expulsiones y se dedicaron a recoger algas kelp hasta que acabaron con ellas. La guerra se había llevado a la mayoría de los jóvenes, y ahora era un pueblo de tullidos y viejas que ostentaban los nombres de clanes regios destruidos mucho tiempo atrás. MacRaith, McRae, Buchanan. Aún se lloraba por el pasado. Aún se conservaba el recuerdo de los abuelos.

Jamie guio a Bill, el poni, por la calle oscura que discurría junto al diminuto puerto de Loyal. El olor aceitoso de la sal lo persiguió por el aire frío. Los botes estaban muy por encima del nivel del agua para protegerlos de la tormenta, en la calle empedrada, con el palo bajado y asegurado con maromas. Yacían de costado, y a Jamie le recordaron a monstruos marinos varados en la playa.

A las ocho menos diez ya estaba abriendo la tienda. Hacía dos años que era el carnicero de Loyal, desde que volviera de la guerra. Bajó a la bodega, descolgó del gancho un cuarto de res y lo envolvió en una sábana. Lo arrastró hasta donde había dejado atado a Bill, ante la tienda. Jamie se había pasado meses entrenando al poni para que no se espantara con el olor a sangre, pero, pese a todo, Bill seguía reculando de cuando en cuando. La carne era un pedido del castillo de Altnaharra para Nochevieja, que en aquella zona se conocía como Hogmanay. Llegaba con tres días de retraso debido a la tempestad, y Jamie estaba inquieto por el tema del pago.

Cargó la carne en el poni con un sistema de arneses y sujeciones que él mismo había diseñado y emprendió la marcha por el camino que bordeaba el mar.

No vio a nadie en todo el trayecto. A las nueve, la hora a la que salía el sol en invierno, el mundo empezó a revelarse a su alrededor. Los pájaros volaron en círculos por el cielo que se iba aclarando; las colinas se pintaron de castaño rojizo y gris en su ruta ondulante hacia el norte. En el mar, el sol era una bola de fuego que proyectaba sobre el agua su luz quebrada.

El castillo de Altnaharra se alzaba en la isla del mismo nombre, a cuatrocientos metros de la costa oeste de la península. En 1898, el coronel John Bearings había regresado de la India y viajó hasta el norte, adentrándose en las Tierras Altas, para tomar posesión de su herencia, un castillo casi en ruinas en una isla azotada por los vientos. Reconstruyó el castillo, plantó jardines e hizo instalar colmenas. Dos mujeres lo acompañaron: Alice Seddington y Nora Marr. Acogieron a cuatro bebés, huérfanos arrancados de las muchas comunidades depauperadas de las Tierras Altas. Los habitantes de Altnaharra iban de cuando en cuando al pueblo a comprar cordones para las botas o a reparar los arneses. Los locales los consideraban extraños, pero no se metían con ellos.

Después del asesinato, en 1917, apareció un portón de acero en el paso de piedras que conectaba Altnaharra con tierra firme. Los niños dejaron de asistir a la escuela en Loyal. Las mujeres ya no acudieron más a comprar cordones para las botas ni a recoger madera de deriva en la orilla. Se retiraron, se aislaron.

Los únicos indicios de vida eran las notas corteses que dejaban a los comerciantes en la cesta de alambre que colgaba del portón. «Lana color verde claro, del tono del corazón de una col. Tres agujas de tejer. Tres cuchillos de desollar bien afilados y un ovillo de cordel (grande). Carne para Hogmanay, por favor, madurada al menos tres semanas». La gente de Loyal se había acostumbrado a revisar la cesta al pasar por allí, y en el mismo lugar dejaban la mercancía cuando volvían. El pago aparecía en la cesta sin que faltara nunca ni una moneda.

En Loyal se decía que los residentes de Altnaharra abrían el portón de noche, bajo la luna de otoño, y corrían como salvajes por los páramos, pintados de azul, en busca de almas que llevarse. También se decía que todos habían muerto hacía tiempo y que en la isla solo quedaban los fantasmas. Jamie no daba ningún crédito a estas historias. Los fantasmas y los duendes no hacían pedidos de cordero picado o lana.

Tenía ante él el camino hacia la isla, bajo un par de centímetros de agua centelleante. Se felicitó para sus adentros por haber calculado tan bien el viaje, porque la marea no tardaría en volver a subir. Solo era posible llegar a Altnaharra con la marea baja; si se hubiera demorado, el agua le habría llegado a los muslos a la hora de cruzar.

Pero Bill reculó y plantó las cuatro patas con fuerza, negándose a meter los cascos en el agua. Jamie trató de persuadirlo con un trozo de pan con azúcar que guardaba para almorzar él. Lo acarició y lo amenazó sin resultado. El poni se negó a cruzar. Para no seguir discutiendo con doscientos cincuenta kilos de testarudez escocesa, Jamie soltó el arnés, se lo echó a la espalda con resignación y vadeó hacia la isla.

La tempestad había dejado a su paso un viento fuerte que estuvo a punto de hacer que perdiera el equilibrio más de una vez, cargado como iba con el peso de la carne. Oyó el ladrido distante de las focas. No le apetecía nada caer al agua cargado con cincuenta kilos de res. Los animales que pasaban el invierno en Altnaharra eran focas grandes, fuertes, fieras. Más de una vez habían atacado al sentir el olor de la carne.

A medida que se acercaba, oyó el viento que cantaba contra el portón de acero. Medía cinco metros de altura, se alzaba entre enormes pilares, cerrado con cadenas muy pesadas. Jamie descargó la carne en la cesta. Al darse la vuelta para marcharse, tropezó en las aguas bajas y trató de recuperar el equilibrio agarrándose a un travesaño del portón. La puerta se abrió con su peso y Jamie cayó hacia delante, de rodillas, al agua.

Ante él había una playa azul de guijarros y un sendero que ascendía por una colina de hierba amarillenta de invierno. Las ovejas pastaban lúgubres. Más arriba, la silueta en ruinas del castillo se recortaba ominosa contra el cielo.

Jamie se levantó a toda prisa y llamó en voz alta. Las ovejas se sobresaltaron, pero no acudió nadie.

—Pensé que querían que subiera la carne al castillo —dijo más adelante durante la investigación—, y que me habían dejado la puerta abierta.

Jamie volvió a echarse la carne a la espalda. Ascendió por el estrecho sendero pedregoso. El cielo se iba aclarando para dejar paso al azul gélido de un día de invierno. El mar ondulaba, centelleante. A su espalda, hacia el oeste, la luz bañaba las tierras. Jamie se sentía más y más incómodo a cada paso, como si estuviera entrando en una zona prohibida.

En torno al castillo había un foso antiguo, medio derruido. El rastrillo oxidado estaba bajado a medias. Al otro lado, en el patio, el viento agitaba con violencia unos pañuelos o papeles blancos.

Las púas del rastrillo parecían afiladas, y Jamie no quería meterse debajo porque «parecía que en cualquier momento iban a caer de golpe, encima de mí». Volvió a llamar a gritos. No obtuvo respuesta.

Empujó la carne para pasarla bajo las lanzas de metal y después, de mala gana y con los ojos cerrados, pasó por debajo como pudo, esperando que en cualquier momento el hierro viejo descendiera de golpe sobre sus costillas.

Volvió a llamar ya en el patio, otra vez sin respuesta. Jamie empezó a enfadarse, pensando que tal vez se estaban burlando de él o le estaban tomando el pelo.

Se acercó a la puerta de la cocina y vio que los pañuelos blancos eran en realidad cinco o seis gaviotas que se disputaban los restos de algo. Alzó el puño para golpear el roble y, en aquel momento, una gaviota pasó entre sus piernas seguida por sus congéneres. Soltó a los pies de Jamie MacRaith lo que llevaba en el pico. Resultó ser un pulgar humano, cortado limpiamente por la articulación.

A Jamie empezó a latirle el corazón a toda velocidad. Soltó a toda prisa la carne, recogió el pulgar, lo envolvió en el pañuelo y se lo guardó en el bolsillo. Las gaviotas, furiosas, le lanzaron picotazos a los dedos. Luego, sacó de la carne el gancho del que había estado colgada y lo esgrimió a modo de arma. Abrió la puerta y entró con sigilo en la cocina de vigas altas.

Más adelante dijo que lo había sabido en el momento en que entró en Altnaharra. Allí, en el silencio, respirando aquel aire, supo que estaban todos muertos. Recorrió con la mirada la estancia, la mesa de cocina de madera recia y los fogones de hierro, cuatro veces más grandes que los de su casa. La estufa estaba fría; nadie la había encendido aquel día. En el suelo había un hachuela y un saco de harina rajado. La corriente de aire había dispersado una fina capa de polvo blanco por toda la estancia. En la harina se veían dos series de huellas. Las siguió con cuidado para no borrarlas. Para algo había leído tantas novelas de detectives.

En el pasillo, las losas de piedra estaban manchadas de lodo negro, charcos enteros de suciedad por el suelo, no del todo secos. Jamie advirtió con espanto que el lodo estaba teñido de rojo. En algún lugar, más arriba, se oyó un sonido semejante a un disparo. Más tarde, Jamie contaría a la policía que «todo se quedó helado, se detuvo». Unos momentos después volvió a oírse el sonido, y recuperó la sensatez. Solo era una puerta sacudida por el viento en alguna habitación del piso superior.

Se dirigió hacia la entrada de la sala mayor. Las altas ventanas daban al mar, hacia el este, y el reflejo de las aguas jugueteaba entre las paredes y las vigas del techo abovedado. Le llegó un olor dulzón, fermentado. Las sillas estaban echadas hacia atrás, como movidas a toda prisa, y las velas consumidas en los candelabros. En un rincón, dos gallinas picoteaban hambrientas las losas frías. En el piso de arriba, la puerta golpeó de nuevo con estrépito. Jamie MacRaith tardó un momento en recuperar el ritmo de su corazón para seguir el rastro de lodo y sangre.

Llegó a la puerta que llevaba al este de la isla y salió con alivio al aire, al cielo. Pero había una huella de mano color óxido en el dintel. El sendero bajo sus pies estaba salpicado de gotas oscuras. Llevaba al mar. Lo siguió, como sabía que debía hacer, con una pregunta y una respuesta que se le repetían en la cabeza como una canción infantil casi olvidada. ¿Aquí qué ha pasado? Algo muy malo ha pasado.

Llegó a la cima de la colina, una ladera suave y verde que descendía hacia la mole cálida de una iglesia en ruinas. Más allá estaban las piedras erguidas. Se alzaban como dedos hacia el cielo y proyectaban sombras alargadas sobre la hierba. La piedra más alta, la conocida como Ben el Frío, estaba tirada junto al agujero de donde la habían arrancado de la tierra.

Fue entonces cuando Jamie los vio.

En el centro del círculo de piedra yacían cinco formas dispuestas formando una estrella. Las gaviotas se estaban cebando con ellas. Cuando Jamie se acercó, los pájaros alzaron el vuelo con un batir de alas blancas.

Las formas eran seres humanos tendidos en calma, como en un juego de niños. Los pies apuntaban hacia el centro del círculo y las cabezas, hacia fuera; los cuerpos eran los puntos de la brújula. Estaban envueltos con ropas de lana blanca. Jamie vio los rostros y supo que estaban muertos.

Su primer instinto fue darse media vuelta y escapar. Lo consiguió controlar. El segundo fue vomitar, y se pasó unos momentos sobre las manos y las rodillas. Cuando se recuperó, recorrió el círculo a toda prisa y buscó el pulso en las muñecas. Los corazones no latían. A todos los cuerpos les faltaba el ojo derecho. Las órbitas eran como agujeros rojos, boqueantes.

El cadáver de Elizabeth estaba tendido de este a oeste, apuntando hacia el mar. Su cabeza reposaba sobre la piedra caída. Tenía catorce años. El viento le agitaba el pelo rizado. Junto a ella estaba John Bearings, con la piel como el mármol y la carne rígida, el pelo caído sobre la frente. Le faltaba el pulgar, cortado limpiamente a la altura del nudillo. La siguiente era Nora. El ojo que le quedaba era gris y lo tenía muy abierto. Dinah estaba en el punto más lejano del círculo, y a su lado, Sarah Buchanan, una chica del pueblo. Jamie no sabía qué destino funesto la había llevado a Altnaharra.

Allí estaban todos los habitantes de la isla menos uno: Evelyn no se contaba entre los muertos.

Las gaviotas se volvieron a aproximar con cautela. Una se posó en la cara de Dinah y metió el pico en el hueco del ojo. Jamie lanzó un alarido de terror y corrió hacia el animal, que revoloteó y fue a posarse a un par de metros fuera de su alcance, en el pie de Nora. Jamie la espantó de nuevo entre sollozos, pero, cuando se dio la vuelta, había diez gaviotas más, lanzando picotazos codiciosos.

Jamie corrió en círculos mientras agitaba los brazos. Las gaviotas alzaron el vuelo y se volvieron a posar en oleadas de plumas blancas para esquivar sus ataques inofensivos. Se llenaron la barriga con la carne tierna de los muertos.

Jamie no paraba de gritar, así que la primera vez no oyó que lo llamaban con voz débil. Dinah volvió a llamarlo. Movió los dedos. Tenía el rostro blanco como un espectro y arrastraba las palabras al hablar, se le mecía la cabeza sin control y un hilillo de sangre le corría por la mejilla, pero estaba viva. Jamie la acunó entre sus brazos sin dejar de llorar.

—¿Dónde está Evelyn? —preguntó la chica—. Ah, ya me acuerdo. Nos quitó los ojos.

Jamie MacRaith miró a su alrededor como si Evelyn pudiera acecharlos desde detrás de las piedras o entre la hierba crecida, pero allí no había nada salvo la mañana luminosa.

Jamie volvió a Loyal al galope. El poni temblaba de agotamiento, con las crines largas y empapadas de sudor. La señora Smith, que había salido a la puerta de su casa para reparar una red de pesca, los recibió con mirada atónita. Trató de hacer entrar a Jamie para que comiera algo y se recuperara, pero él se negó, sin dejar de apuntar una y otra vez con el dedo tembloroso: al otro lado del páramo, hacia el este, hacia el mar, como si todas aquellas cosas hubieran hecho algo malo.

—Tienen que ir a Altnaharra —dijo—. La policía. Los han matado a todos. Solo queda Dinah.

¿Aquí qué ha pasado? Algo muy malo ha pasado.

***

Así sobreviví, aunque en aquel momento no lo habría querido. Me llevaron a Loyal en unas parihuelas. Miré hacia el cielo con el ojo que me quedaba. Las nubes se enroscaban, cobraban formas diferentes. En ellas vi los rostros de los muertos.

La gente fue saliendo de las casas a medida que nos acercábamos a Loyal. Nos convertimos en una procesión. Había ojos y manos por doquier. Me miraban y me pareció que se relamían. Un niño me tocó una mancha de sangre en la camisa con el dedo sucio. Grité. No paré de gritar hasta que estuvimos dentro de la posada, con la puerta cerrada con llave. Aún los oía respirar junto a la puerta. Toda aquella gente. Yo no había salido de la isla desde hacía años.

Me instalaron en una habitación sobre el bar donde guardaban las cosas rotas que querían reparar: un arado, un pichel, una caja de platos, unos estribos de cuero, una peonza con la pintura roja y azul descascarillada.

Un médico viejo me vendó el ojo. Olía a tabaco y a aceite de alcanfor, y no paré de llorar. Es raro que el ojo que no tienes aún pueda llorar.

—Me llamo McClintock —dijo.

Pregunté de nuevo por el tío, por Nora, por Elizabeth. Dije que tenía que ser un error, que no podían estar muertos. Me dijo que sí estaban muertos. Me arranqué mechones de pelo, me arañé la cara. Él me dio leche con algo. Yo no sabía qué hacer y me la bebí. Aquello hizo que me diera vueltas la cabeza y se me colapsara suavemente.

—¿Por qué os quitó los ojos? —me preguntó el viejo.

—Creyó que le darían poder —respondí—. Hace tres años se sacó el ojo ella. Pero no le bastó.

Dejó escapar un gruñido de desaprobación.

—A esas tonterías se van a aferrar. Ya están hablando de las viejas leyendas. Dicen que ha sido la Eubha Muir. —El viejo se levantó con un crujido de huesos—. Ya he cuidado de los vivos. Ahora, a por los otros.

Tonterías o no, quería estar lo más lejos posible de mí.

—Tengo que ir con ellos —dije.

Pese a su oposición, lo seguí y crucé la calle descalza, entre el gentío expectante. Los cadáveres estaban en la bodega de Jamie MacRaith, con la carne de res. Bajé por las escaleras detrás de él. Cuando los vi, empecé a llorar de nuevo. Intenté subirme a la mesa para abrazarme a Elizabeth. El médico no me lo permitió.

—Soy como ellos —dije—. Yo también estoy muerta.

—Bájate. Tengo que hacer mi trabajo. Hay que orear los cuerpos, según el viejo método parisino. No te va a gustar.

—No puedo volver a la posada. Con tantos ojos, con tantas manos…

Me miró con impaciencia y algo de compasión.

—No hay nada que temer —dijo.

—A Evelyn.

—Bah, la atraparán y la ahorcarán —dijo—. O morirá de frío. Nadie le va a dar refugio. No es la Eubha Muir, solo es una mujer mala.

—Quiero quedarme.

El viejo se encogió de hombros, como si dijera: «Lo que quieras; tengo trabajo». Se dirigió hacia el cuerpo del tío, tan blanco sobre la mesa. Hizo una incisión en la carne. El escalpelo refulgía a la escasa luz. Se oyó el siseo del gas al salir del cadáver. Encendió una cerilla y la acercó a la herida. La incisión empezó a arder con una llama verde azulada. Repitió la operación con los pulmones y el abdomen. Transformó a los muertos en velas.

Me tumbé en la entrada del sótano. La droga me estaba haciendo efecto. Todo titilaba; los cadáveres estaban encendidos como velas votivas. Alrededor, los trozos de res se mecían colgados de los ganchos. Yo había cambiado.

***

Aquí está el tarro con su contenido blancuzco. Ahora es tuyo. Espero que atormente tus noches. Creo que será así.

Puede que no mande esto. Si lo mando, será desde otra ciudad. No vengas a buscarme. Me lo debes.

D.

Si disfrutas de Windumanoth, te invitamos a valorar el apoyarnos en Patreon, puedes hacerlo desde tan solo 1 € al mes. Echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que hacen posible que este proyecto exista.